|

Морской биобанк ...ресурсная коллекция, центр коллективного использования |

Шапочка список

ННЦМБ

Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН

Liquid nitrogen vapor BIOSAFE 420

Fig_4a.jpg

Fig._17a.jpg

Fig._7a.jpg

Новости

9/07/2025

ВНИМАНИЕ !!!

В течение месяца, на акватории Амурского залива сотрудниками Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН регистрируются высокие концентрации потенциально опасных динофлагеллят комплексов Dinophysis acuminatа и Prorocentrum. Эти организмы широко известны, как продуценты липофильных токсинов, в частности окадаевой кислоты (okadaic acid – OA) и ее аналогов - динофизистоксинов (dinophysistoxins DTXs). Токсины передаются по пищевой цепи и могут накапливаться в жировой ткани организмов консументов (моллюсков, крабы, креветки, рыбы и т.д. ), становясь ядовитыми для людей, употребляющих этих гидробионтов в пищу. Особенно опасны моллюски-фильтраторы, такие как устрицы, мидии, гребешки . Употребление моллюсков, собранных в период массового развития Dinophysis и Prorocentrum, может вызывать отравление, называемое диаррейное отравление моллюсками (diarrhetic shelfish poisoning –DSP) и характеризуемое такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, озноб и боль в животе, которые могут сопровождаться головной болью и повышением температуры. Инкубационный период составляет от 30 минут до 12 часов, а симптомы могут сохраняться до 3 дней. Токсины сохраняются в морепродуктах в течение длительного периода (до нескольких недель), даже если микроводорослей-продуцентов токсинов в воде уже нет. Диаретические токсины очень стойкие и если они уже попали в моллюск, то ни температурная обработка (заморозка, кипячение), ни консервирование, ни добавление соусов и маринадов, сока лимона и т.д. не помогут удалить яд или снизить его концентрацию. Этиловый спирт тоже бессилен, и может только ухудшить состояние больного. Данные многолетнего мониторинга показали, что в период массового развития организмов-продуцентов диарейных токсинов накопление ядов в моллюсках фиксируется на всей акватории залива Петра Великого, включая островные территории, а не только в Амурском заливе.

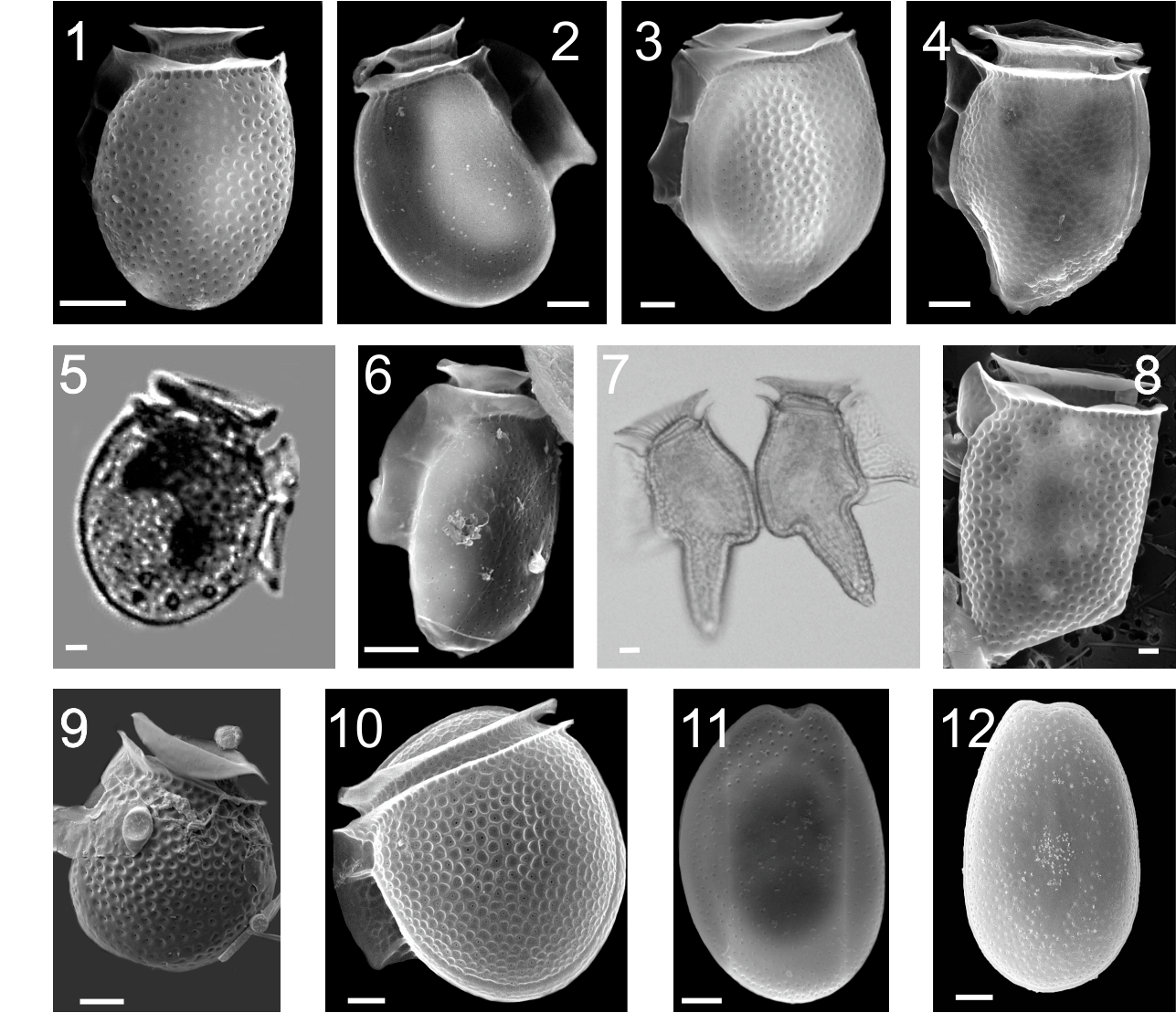

Рис. 1 - Потенциально токсичные виды родов Dinophysis (1-10) и Prorocentrum (11, 12) из залива Петра Великого Японского моря (Фотографии Селиной М.С. и Морозовой Т.В.)

Механизм токсического действия OA и ее аналогов связан с тем, что они являются мощными ингибиторами фосфотаз, вызывают нарушения внутриклеточной передачи сигнала с последующим развитием воспалительных процессов. Вследствие избыточного накопления фосфорилированных белков происходит экспрессия генов клеточной пролиферации, что может приводить к развитию канцерогенеза. В соответствии с мнением Европейского Агенства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в порции моллюсков (400 г) содержание OA не должно превышать 18 мкг (т.е. 45 мкг/кг мяса моллюсков). В России также приняты меры по контролю за содержанием диаретических токсинов в пищевых продуктах. Предельно допустимая концентрация соответствует нормам, принятым в европейских странах, так согласно Резолюции № 43 от 16 июля 2008 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об утверждении Санпин 2.3.2.2401-08 “Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Санитарно-эпидениологические нормы и требования” (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 июля 2008 г. № 43 “Об утверждении СанПиН 2.3.2.2401-08 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования), Москва, 2008 допустимая концентрация токсинов в моллюсках составляет 160 мкг/кг мягких тканей. Наличие диарейных токсинов не допускается в продуктах, используемых для детского питания, а также в полуфабрикатах из рыбы и моллюсков; безопасность готовых пищевых продуктов должна обеспечиваться контролем качества сырья. Следует отметить, в России для контроля диаретических токсинов рекомендован метод ИФА ELISA.

09/07/2025

К годовщине природного явления «Капучино_2024»

Во время празднования Дня Города 7 июля 2024 в прибрежных водах Владивостока наблюдалось природное явление вредоносного цветения водорослей (ВЦВ), которое вызвало большой интерес у жителей и гостей города. Напомним, в субботу 7 июля 2024 прибрежные воды Владивостока затянуло густой коричневой пеной с разводами, что навеяло ассоциацию с любимым кофейным напитком - капучино. Специалисты из ННЦМБ ДВО РАН объяснили, что это явление вызвано массовым развитием в водах Амурского залива микроскопических планктонных организмов–протистов динофлагеллят Alexandrium pseudogonyaulax. Несмотря на широко распространенное название ВЦВ, в большинстве случаев это явление вызывается массовой вегетацией организмов, обладающих способностью питаться одновременно и как водоросли, т.е. фототрофно (за счет фотосинтеза, используя только свет для получения энергии и неорганические питательные вещества для роста ), и как животные – т.е. гетеротрофно (обладают фаготрофией, поглощают добычу - клетки других видов микроскопических протистов). A. pseudogonyaulax, вид вызвавший явление «Капучино», является фаготрофом и дополнительно обладает уникальной стратегией захвата добычи с помощью ловушки из токсичной слизи, буксируемой продольным жгутиком. Подвижные клетки-жертвы попадают в ловушку слизи, обездвиживаются и через поперечный канал (борозду) перемещаются в пищевые вакуоли, расположенные в цитоплазме клетки. Эффективность “охоты” A. pseudogonyaulax дополняет способность продуцировать токсичные метаболиты – обладающие цитотоксическим (лизирующим) эффектом: гониодомины (GDs) и биоактивные внеклеточные вещества (BEC), которые представляют угрозу для прибрежных морских экосистем. Недавно было показано негативное воздействие метаболитов A. pseudogonyaulax на организмы разных трофических уровней, включая микроводоросли (криптомонады Rhodomonas salina и динофлагелляты Polykrikos kofoidii) и мезозоопланктон (Acartia tonsa), а также рыб (повышенная смертность и лизис клеток жабр RTgill-W1 (радужная форель Oncorhynchus mykiss ).

Примечательно, что подобной стратегией (использование слизи для захвата добычи), обладают и другие виды динофлагеллят, вызывающие явление ВЦВ у берегов Владивостока – это хорошо всем известная ночесветка Noctiluca scintillans ), а также представители родов Dinophysis и Prorocentrum. К примеру, N. scintillans медленно плавает в толще воды, захватывая добычу (различные организмы и детрит) в слизистую ловушку, расположенную на конце ее жгутика-щупальца, которая заглатывается по мере заполнения добычей. Клетки Prorocentrum spp. продуцируют мукосферы (слизистые шары), для захвата разнообразной добычи, включающей как прокариотические организмы (бактерии и др.) так и эукариотические организмы (диатомеи, динофлагелляты, криптомонады и др.).

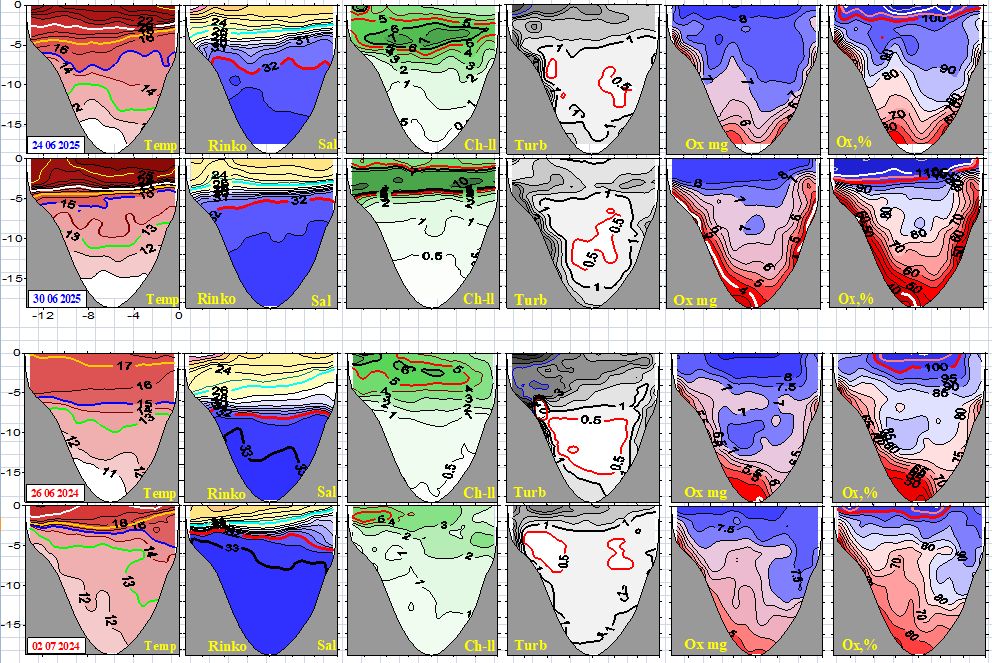

В 2025 году по данным мониторинга ситуация в Амурском заливе характеризовалась сходными гидрологическими характеристиками, что и в прошлом, когда наблюдалось явление «Капучино» (см. рисунок 1)

|

Рис. 1 - Данные мониторинга июнь-июль 2024 и 2025 гг. на поперечном разрезе Амурского залива (температура, соленость, хлорофил а, прозрачность, содержание кислорода). (Данные Лазарюка А.Ю.)

В Амурском заливе наблюдалась ярко выраженная стратификация (расслоение) водной толщи, верхний 0-5 метровый слой был хорошо прогрет (температура от 15 до 27,5 оС) и распреснен (соленость 24-26‰).

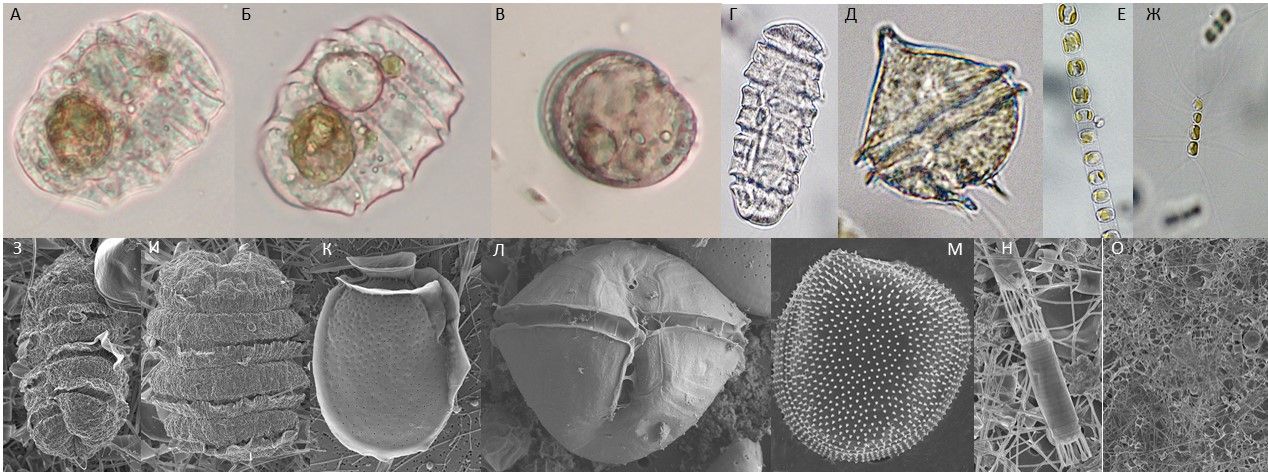

Как и в прошлом году, на акватории Амурского залива сформировались благоприятные условия для раннелетнего «цветения» фитопланктона. По данным обработки проб фитопланктона на всей акватории Амурского залива в июне-июле 2025 г. преобладали по численности криптомонады (до 2.5 млн клеток/л), диатомовые (Chaetoceros salsugineus до 7.6 млн клеток/л и Skeletonema sp. до 3.75 млн клеток/л) и динофлагелляты (Prorocentrum cordatum до 5,02 млн клеток/л). По биомассе доминировали крупные гетеротрофные динофлагелляты родов Polykrikos, Protoperidinium, Dinophysis. Примечательно, что виновник «Капучино_2024» динофлагеллята Alexandrium pseudogonyaulax также присутствовала в планктоне, но численность была значительно ниже, чем в 2024 году - до 22,5 тыс. клеток/л.

Рис. 2 - Polykrikos kofoidii (A-Г, З, К), Protoperidinium pellucidum (Д), Skeletonema sp. (Е, Н), Chaetoceros salsugineus (Ж, О), Dinophysis acuminata (К), Alexandrium pseudogonyaulax (Л), Prorocentrum cordatum (М). Фотографии Селиной М.С., Морозовой Т.В., Юриковой Е.А., Бегуна А.А.)

24/04/2025

21 апреля 2025 года ушел из жизни профессор Ичиро Имаи ( Prof. Ichiro Imai, 6.01.1953-21.04.2025), почетный профессор Университета Хоккайдо, Япония.

Это печальное известие мы получили вчера от Веры Трейнер ( Vera Trainer ) из международной организации ПАЙСИС (PICES https://meetings.pices.int/).

Ичиро Имаи посвятил более 40 лет своей жизни исследованиям вредоносного цветения водорослей (ВЦВ). Первоначально его работа была сосредоточена на понимании и прогнозировании механизмов, лежащих в основе возникновения красных приливов. Позже его внимание переключилось на разработку стратегии предотвращения потерь, вызванных ВЦВ, с которыми сталкиваются рыбаки. Ичиро Имаи до последних дней продолжал свою работу в университете, участвовал в конференциях и рабочих совещаниях. В ноябре 2023 г. он председательствовал на 20-й Международной конференции по вредоносным водорослям (ICHA) в Хиросиме. Профессор Имаи был не только выдающимся ученым, первопроходцем и крупнейшим специалистом в области изучения ВЦВ, он был жизнерадостным, добрым и очень светлым человеком.

Впервые наша встреча с Ичиро Имаи состоялась во Владивостоке в октябре 1998 г. на Восьмом Ежегодном Совещании ПАЙСИС, когда было объявлено о создании Рабочей Группы 15 по Экологии цветений вредоносных водорослей в Северной Пацифике. По результатам этой встречи Группой 15 была подготовлена первая публикация “Harmful algal blooms in the PICES region of the North Pacific” (PICES Scientific Report No. 23, 2002), в котором Ичиро Имаи был соавтором главы «Red tides and other harmful algal blooms in Japan».

Все это время Ичиро был для нас коллегой, учителем и другом. Мы будем помнить его и его улыбку.

Татьяна Орлова, Марина Селина, Инна Стоник и Татьяна Морозова

На фотографии профессор Ичиро Имаи в верхнем ряду третий слева

4/04/2025

3-4 апреля на Спортивной Гавани г. Владивостока наблюдается "цветение" динофитовой водоросли Noctiluca scintillans, известной как Ночесветка. Размеры этой одноклеточной водоросли могут достигать 0.5 мл в диаметре, что позволяет её увидеть даже невооруженным глазом. Численность клеток в пятне "цветения" 3 апреля достигала 1.3 млн клеток в литре. Температура воды в поверхностном слое 2.7 оС.

В последние годы "цветение" клеток этого вида ежегодно отмечалось в прибрежных зонах залива Петра Великого, но чаще всего - в мае-июне. Однако высокая концентрация этого вида в Амурском залива была ранее зарегистрирована и в зимние месяцы, что говорит о том, что низкие температуры не являются лимитирующим фактором для развития этого вида. Пятна "цветения" в прибрежье обычно отмечаются после нескольких дней спокойной, относительно теплой погоды и ветра, концентрирующего водоросли у береговой полосы. Несмотря на то, что N. scintillans не является токсичным видом, её масштабные "цветения" могут быть причиной гибели рыб и морских беспозвоночных вследствие повышения в воде концентрации аммиака и снижения уровня растворённого кислорода.

1-2 - "Цветение" Noctiluca scintillans в Спортивной гавани, 3-4 - внешний вид динофлагелляты N. scintillans, 5-6 - зооспоры на поверхности клеток N. scintillans (продукт полового размножения микроводорослей).

Фотографии предоставлены Морозовой Т.В., Селиной М.С., Бегуном А.А.

Рамановская спектроскопия клетки N. scintillans показала спектр характерный для каротиноидов, например для b-каротина (анализ Карпенко М.А.), что как раз может обуславливать специфический морковный окрас наблюдаемого "цветения".

1/04/2025

Проект ННЦМБ ДВО РАН "Изучение фитопланктона прибрежных водах Камчатки, включая виды, вызывающие вредоносные цветения воды и продуцирующие токсины", выдвинутый на соискание XIII Национальной премии «Хрустальный компас» в номинации "Научное достижение", также прошел квалификационный отбор и допущен к голосованию в номинации «Признание общественности».

Проголосовать за проект можно на официальном сайте премии в разделе «Проекты» https://rus-compass.ru/projects/

1 апреля начнется голосование за лучший проект в номинации «Признание общественности». Поддержать понравившиеся достижения в области географии, сохранения природного и историко-культурного наследия можно один раз в сутки до 30 апреля (23:59) включительно. На победу претендуют заявки из 17 стран мира: России, Японии, Италии, Испании, Китая, Индии, Непала, Сербии и ЮАР, участники из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Республики Беларусь и впервые из Пакистана, Таиланда и Эфиопии. Среди российских регионов больше всего претендентов из Москвы, Кемеровской области-Кузбасса, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

«Хрустальный компас» — премия в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Проводится под эгидой Русского географического общества, присуждаемая с 2012 года.

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица. Победители определяются в 11 номинациях, каждая из которых предполагает высокие достижения в области национальной географии и экологии, сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия. Победитель в номинации «Признание общественности» определяется по результатам интернет-голосования.

Основная идея премии закрепилась в ее названии – «Хрустальный компас». Компас – символ верного курса, хрусталь – природной чистоты, верности мечте. Серебряная стрелка «Хрустального компаса» не просто фиксирует точки приложения сил отдельных исследователей, она нацелена на яркие, перспективные достижения и указывает ориентиры развития общества. «Хрустальный компас» призван находить уникальные открытия, достижения и лучшие реализованные проекты, чтобы они становились локомотивом в профессиональном сообществе и примером для всех людей. Премия носит некоммерческий характер и является одной из высших форм общественного признания.

За время проведения премии на соискание поступило 4322 проекта из 48 стран мира и всех регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие более 2,7 млн человек.

23/01/2025

ВНИМАНИЮ РЫБАКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ и ГОРОЖАН !!!

Обращаем Ваше внимание, что на акватории Амурского залива наблюдается масштабное цветение планктонных микроскопических водорослей, явление известное как «красный прилив», подобное тому, который мы наблюдали в июле прошлого года (цветение "капучино") или цветение ночесветки (вода цвета "фанты"). Вызвано это коричневое цветение - массовым развитием диатомовых водорослей рода Thalassiosira. Эти микроводоросли содержат пигменты, которые окрашивают их тельца в буро-коричневый цвет (подобно тому, как окрашены крупные бурые водоросли (пример - хорошо всем известная водоросль Ламинария). Концентрация микроводорослей достигает несколько миллионов клеток в литре воды, и именно благодаря этому вода и нижняя часть льда окрашены в бурый цвет. Рыбаки и горожане могут быть спокойны. Эти микроводоросли не ядовитые. Опасности нет. Наоборот, то что сейчас происходит в Амурском заливе - это ежегодное подледное цветение микроводорослей. Отличие нынешнего цветения от предыдущих лет – это более высокая численность микроводорослей и продолжительность цветения. Связано это может быть с теплой, бесснежной зимой и относительно тонким льдом. Подледное цветение микроводорослей необходимо для поддержания жизни в водах залива, так как эти микроводоросли обеспечивают всех морских обитателей высококалорийной едой (только микроводоросли продуцируют всем известные полиненасыщенные жиры), обогощают воду Амурского залива кислородом и поглощают углекислый газ в ОГРОМНЫХ количествах. Скептиков, кто считает, что ученые опять мутят воду и хотят скрыть «правду» о сбросах канализационных стоков в залив – предлагаем понюхать эту коричневую воду и убедиться, что он нее исходит запах «рыбьего жира».

Ниже мы приводим результаты исследований проб из Амурского залива.

|

|

|

Рис. 1. Ледовые керны из Амурского залива 14 января 2025г (фотографии сделаны местными рыбаками-любителями).

Результаты исследования проб морской воды и кернов льда (Рис. 1) показали, что в Амурском заливе наблюдается подледное цветение диатомовых водорослей, преимущественно Thalassiosira nordenskioeldii (рис. 2). Появление T. nordenskioeldii в планктоне Амурского залива было отмечено еще в начале декабря 2024 г., когда температура водной массы залива начала достигать отрицательных значений. Так, численность этого вида на мониторинговой станции ННЦМБ ДВО РАН в течение декабря 2024 г. увеличивалась с 5 до 678 тыс. кл/л, а с начала января 2025 г. достигла интенсивности «цветения» (более 1 млн кл/л).

Рис. 2.Thalassiosira nordenskioeldii - общий вид панцирей в разных ракурсах на световом (а, в) и сканирующем электронном микроскопе (д-з). Масштабная линейка – 2 мкм. Phaeocystis pouchetii - общий вид на световом микроскопе(а - указан стрелкой, б, г).

В период с 1 по 10 января общая численность фитопланктона у поверхности воды на расстоянии около 400 м от берега варьировала в пределах 1,59 – 2,7 млн кл/л, доминирующее положение занимала T. nordenskioeldii (72-86 % от общей численности). Позднее, 14 января, наряду с T. nordenskioeldii (1,19 млн кл/л), отмечено «цветение» другой планктонной микроводоросли - гаптофиты Phaeocystis pouchetii (1,2 млн кл/л). При анализе вертикального распределение фитопланктона установлено, что 10 января общая плотность микроводорослей на горизонтах 3 и 6 м была несколько ниже (1,16 и 1,07 млн кл/л, соответственно), также на фоне доминирования T. nordenskioeldii (76-80 %). 14 января максимальная численность фитопланктона была зарегистрирована уже на глубине 3 м (3,38 млн кл/л), также при доминировании видов T. nordenskioeldii (43 %) и P. pouchetii (41 %).

Однако самые высокие концентрации фитопланктона, сопровождающиеся окрашиванием поверхности подледной воды, были отмечены на другой станции, расположенной в удалении от берега на расстояние около 600 м. 10 января общая численность микроводорослей достигала на этой станции 46,8 млн кл/л, также на фоне доминирования T. nordenskioeldii (46,5 млн кл/л или 99,3 %). 14 января численность варьировала от 9 до 2,6 млн кл/л, соответственно на горизонтах 0,5, 3 и 6 метров, также при доминировании T. nordenskioeldii (7,2, 2,6 и 1,6 млн кл/л). Среди сопутствующих «цветению» микроводорослей следует отметить P. pouchetii (1,2 млн – 640 тыс кл/л), а также диатомовые водоросли Chaetoceros debilis (257 – 109 тыс кл/л) и C. pseudocrinitus (320 – 158 тыс кл/л), которые, наряду с T. nordenskioeldii, на акватории северо-западной части Японского моря вызывают зимние подледные «цветения» при отрицательной температуре воды (Шевченко и др., 2014).

Во льду же численность клеток достигала 267 млн. кл/л для Thalassiosira nordenskioeldii и 24 млн кл/л для Phaeocystis pouchetii !

(подсчет клеток ведется в расстаившей пробе льда).

Рис. 3. Вертикальные профили температуры воды, солености, хлорофилла а, мутности воды, содержания кислорода (mkg/литр и в %) на мониторинговой станции в Амурском заливе в январе 2025 г.

T. nordenskioeldii является холодноводным аркто-бореальным видом. Эта микроводоросль известна как один из видов зимне-весеннего фитопланктона, вызывающая в прибрежных водах зал. Петра Великого и прилегающих акваторий закономерные подледные цветения воды, наряду с другими видами диатомовых водорослей. В Мировом океане T. nordenskioeldii один из наиболее широко распространенных видов планктонных диатомовых водорослей в морях умеренных широт. Вызывает зимние и зимне-весенние «цветения» в водах прибрежной зоны северной Европы и Америки (Kristiansen et al., 2001; Henriksen, 2009). Для сезонного распределения T. nordenskioeldii в зал. Петра Великого, Японское море характерно тяготение к зимне-весеннему сезону, что обусловлено низкой температурой и высокой соленостью воды, благоприятными для развития вида (Шевченко и др., 2020).

В северо-западной части Японского моря зимнее «цветение» вида, свыше 2,5 млн кл./л, регистрировали в 50–70-х годах ХХ века (Зернова, 1980; Коновалова, 1987). Многолетняя динамика численности T. nordenskioeldii в Амурском заливе в 2005–2015 гг. демонстрирует снижение частоты появления и пиков развития вида после 2010 г. В то же время, в б. Парис, расположенной в более открытой части зал. Петра Великого, в марте 2014 г. регистрировали «цветение» воды, обусловленное массовым развитием T. nordenskioeldii. В 2015 г. вид исчезает из числа доминант в районе исследования (Шевченко и др., 2020). В б. Парис на протяжении периода нашего исследования вид вновь входил с состав доминирующих видов фитопланктона, однако не вызывал «цветения» воды (Шульгина, 2023).

Согласно нашим (неопубликованным) данным по непрерывному мониторингу фитопланктона Амурского залива за период с 2018 по 2024 гг., столь высоких концентраций вида T. nordenskioeldii до настоящего времени не отмечалось. Наиболее высокие ранее зарегистрированные показатели численности этого вида в зимний период в исследуемом регионе составляли от 1 до 2 млн кл/л, либо были еще ниже – от 100 тыс до 1 млн кл/л, а в некоторые из указанных годов T. nordenskioeldii вообще не числился в составе доминантов подледного фитопланктона или же полностью отсутствовал в нем.

Вид Phaeocystis pouchetii, численность которого в определенные даты исследования в январе 2025 г. Амурском заливе достигала интенсивности «цветения», принадлежит к отделу Haptophyta классу Coccolithophyceae. Встречается в прибрежье зал. Петра Великого в зимне-весенний период в значительном количестве при отрицательной и низкой положительной температуре воды (Коновалова и др., 1989). Относится к видам, образующим колонии, и в своем жизненном цикле обычно имеет три типа клеток: подвижные клетки (флагелляты) с чешуйками (кокколитами) и гаптонемой; неподвижные клетки, организованные в колонии; и флагелляты, утерявшие гаптонему и кокколиты (Verity et al., 2007). До 30% биомассы Phaeocystis формируется слизистым полисахаридным матриксом (Karlson et al., 2021). Предполагается, что «цветение» Phaeocystis развивается как двухступенчатый процесс, в который обязательно вовлечены обе стадии жизненного цикла - колониальная и одиночные клетки. Одиночные клетки увеличивают численность за счет высокой скорости роста при низкой освещенности и температуре, при этом привлекая мелкими размерами потребителей из числа мирного зоопланктона. Согласно нашим данным по мониторингу фитопланктона Амурского залива за период с 2018 по 2024 гг., P. pouchetii никогда не достигал столь высоких концентраций в фитопланктоне, его численность обычно никогда не превышала 10 тыс кл/л. В составе зимне-весеннего фитопланктона в исследуемом регионе этот вид регистрировался не каждый год и был представлен единичными колониями.

7/03/2025

7 марта 2025 года в торжественной обстановке основателю ЦКП "Морской биобанк" и ведущему научному сотруднику Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Татьяне Юрьевне Орловой была вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (см.видео). Эта награда является признанием заслуг коллектива ННЦМБ ДВО РАН, который на протяжении многих лет проводит фундаментальные научные исследования, направленные на обеспечение биологической безопасности морских акваторий и морепродуктов.

|

|

Слева - Т.Ю. Орлова на награждении, справа - коллектив ЦКП "Морской биобанк" и Лаборатории морской микробиоты

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

31/12/2024

Коллектив "Морского биобанка" и Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН поздравляет всех с Новым 2025 годом!

Желаем всем здоровья, профессиональных успехов, мира и гармонии!