|

Морской биобанк ...ресурсная коллекция, центр коллективного использования |

Шапочка список

ННЦМБ

Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН

Liquid nitrogen vapor BIOSAFE 420

Fig_4a.jpg

Fig._17a.jpg

Fig._7a.jpg

Новости

8/02/2026

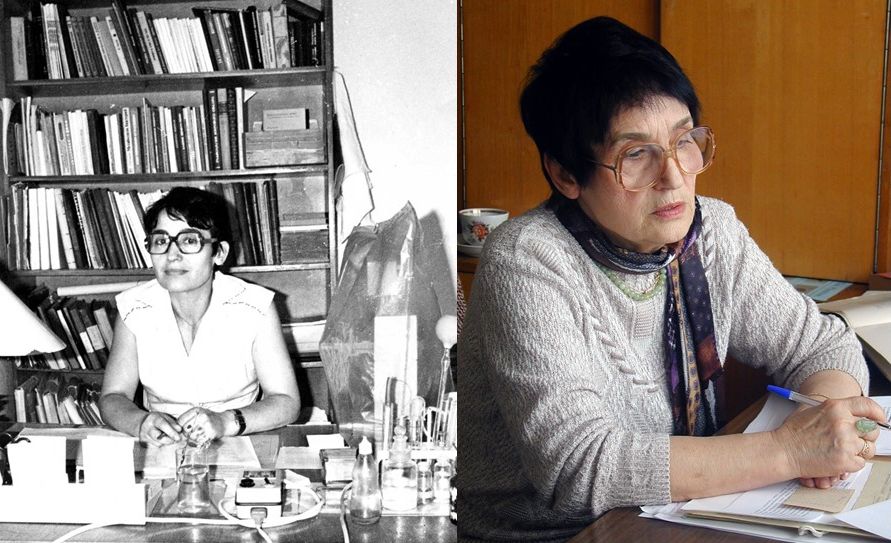

Сегодня, в День Российской науки мы от всей души поздравляем

с Днем рождения Галину Владимировну Коновалову!

Галина Владимировна Коновалова, д.б.н – признанный специалист в области морского микропланктона и «цветения» воды («красные приливы») в морях, эксперт международных организаций по проблемам ВЦВ (вредоносного "цветения" воды), автор более 120 научных работ, в том числе четырех книг.

Выпускница биолого-почвенного факультета Дальневосточного государственного университета она пришла в Институт биологии моря в 1968 г. Более 40 лет Г.В. Коновалова занималась изучением фитопланктона дальневосточных морей. Большая часть времени она посвятила изучению видового состава, сезонной и годовой динамики планктонных водорослей Японского моря, а также оценке трофического потенциала и степени эвтрофикации бухт и заливов прибрежной северо-западной его части. Также в область её интересов входили систематико-флористические исследования морских пелагических жгутиковых водорослей, главным образом динофлагеллят, как наиболее разнообразной группы морского фитопланктона, имеющей большое теоретическое и практическое значение в связи с проблемой токсичных «красных приливов». Эта работа завершилась изданием серии статей по морфологии токсичных видов динофлагеллят и монографией, долгое время являвшейся единственной для дальневосточных морей флористической сводкой по этой важнейшей группе водорослей, а также изданием Атласа-справочника по «красным приливам». Написанные ею книги, справочники и учебные пособия по фитопланктону используются во многих вузах и научно-исследовательских институтах страны и за рубежом.

Галиной Владимировной в Институте биологии моря была создана единственная группа в СССР по исследованию морского фитопланктона, которой она успешно руководила долгие годы. Позже на основе этой группы были созданы Лаборатория морской микробиоты и ЦКП "Морской биобанк" ННЦМБ ДВО РАН.

29/09/2025

В рамках Морского биологического форума, приуроченного к 55-летию ННЦМБ ДВО РАН, прошедшего 22-26 сентября 2025 г. на площадках ННЦМБ ДВО РАН и его филиала – Приморский океанариум, прошло сразу два научных мероприятия:

- Russia-China Bilateral Workshop (7-е Двустороннее российско-китайское совещание по морской биологии)

- Всероссийская конференция с международным участием «Морская биология в 21 веке» (памяти академика Алексея Викторовича Жирмунского)

Целью Форума было укрепление научных и профессиональных контактов и координация развития морских научных исследований. В работе форума приняли участие ученые из Китайской народной республики и России (Астрахань, Владивосток, Красногорск, Москва, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Севастополь).

|

|

Cотрудники ЦКП «Морской биобанк» и Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН выступили на Форуме с сообщениями:

- Orlova T.Yu., Stonik I.V., Zvereva A.Yu., Podoba A.V., Zinov A.A., Petrova I.Yu. "Phycotoxins in the food web from the Russian Pacific: the first evidence of a potential threat";

- Орлова Т.Ю. "Первое доказательство присутствия фикотоксинов у морских млекопитающих Чукотки";

- Юрикова Е.А. "Микробиота морского льда Амурского залива Японского моря в 2021-2024 гг.";

- Подоба А.В., Зверева А.Ю., Стоник И.В., Орлова Т.Ю. "Влияние температуры на плотность клеток и внутриклеточное содержание сакситоксина у динофлагелляты Alexandrium catenella в условиях лабораторной культуры" (постер);

- Огнистая А.В., Орлова Т.Ю. "Таксономическое разнообразие цианобактерий, выделенных из вод залива Петра Великого Японского моря в летний период 2021 года" (постер).

|

|

|

20/09/2025

15-19 сентября 2025 г. во Владивостоке прошла XIX международная научная конференция диатомологов, посвященная 120-летию со дня рождения А.П. Жузе «Диатомовые водоросли: фундаментальные и прикладные исследования», которая объединила ученых из 44 организаций России и Белоруссии. География участников крайне широка —Абакан (Государственный заповедник «Хакасский»), Апатиты (ГИ КНЦ РАН, ИППЭС КНЦ РАН), Владивосток (ТОИ ДВО РАН, ДВГИ ДВО РАН, ННЦМБ ДВО РАН, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, ДВФУ, «ТИНРО»), Вологда («ВологдНИРО»), Екатеринбург («УралНИРО»), Иркутск (ЛИНН СО РАН), Казань(КФУ, «ТатарстанНИРО»), Клин (Международный альянс комплексных исследований морских и гипергалинных экосистем), Минск (БГПУ им. М.Танка, Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси), Москва (ИФР РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИО РАН, ГИН РАН, ИГ РАН, ИВП РАН, ИПЭЭ РАН), Красноярск (ФИЦ КНЦ СО РАН), Мурманск (ММБИ РАН), Оренбург (BRDC УрО РАН), Петропавловск-Камчатский (КФ ТИГ ДВО РАН), Ростов-на-Дону (ЮНЦ РАН, ЮФУ), Санкт-Петербурга (СПбГУ, БИН РАН, ИНОЗ РАН - СПб ФИЦ РАН, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ), Севастополь (ФИЦ ИнБЮМ), Ставрополь (ВО «СКФУ»), Сыктывкар (ВО «СКФУ»), Феодосия (Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского) и Якутск (ИБПК СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова).

Целью конференции было обсуждение широкого круга вопросов по актуальным проблемам изучения диатомовых водорослей, демонстрация новых результатов исследований, научно-практических достижений, а также обмен опытом специалистов в различных областях систематики, флористики, молекулярной генетики, геоботаники, мониторинга, биотехнологии, гидробиологии, экологии, палеогеографии, биостратиграфии, геологии и др.

На девяти секциях конференции проводились лекции, дискуссии, круглые столы для обмена идеями и опытом. Сотрудники ННЦМБ ДВО РАН, в том числе и из ЦКП «Морской биобанк», представили на конференции ряд докладов, вызвавших живейший интерес у всех участников:

- Бегун А.А., Масленников С.И. "Видовой состав и количественные характеристики диатомовых водорослей перифитона в техноэкосистеме электростанции с проточным морским охлаждением";

- Качур Д.И., Шульгина М.А. "Идентификация с помощью молекулярно-генетических методов некоторых родов семейства Thalassiosiraceae";

- Маркина Ж.В. "Криоконсервация диатомовой водоросли Melosira varians";

- Маркина Ж.В. "Нина Александровна Айздайчер – основательница и хранительница коллекции культур морских одноклеточных водорослей ННЦМБ ДВО РАН";

- Морозова Т.В., Орлова Т.Ю., Пономарева А.А. "Диатомовые водоросли в коллекции ЦКП «Морской биобанк»";

- Орлова Т.Ю. "Вредоносные и токсические диатомовые водоросли у восточного побережья России";

- Орлова Т.Ю. "Диатомовые в меняющемся мире";

- Стоник И.В., Орлова Т.Ю. "Диатомовые водоросли рода Pseudo-nitzschia H. Peragallo in H. Peragallo & M. Peragallo из дальневосточных морей России";

- Тевс К.О., Шевченко О.Г. "Роль диатомовых водорослей в фитопланктоне прибрежных вод восточной части о-ва Русский";

- Юрикова Е.А. Орлова Т.Ю. "Nitzschia cf. frigida в Амурском заливе Японского моря".

Фотографии участников конференции «Диатомовые водоросли: фундаментальные и прикладные исследования» любезно предоставлены Петровым В.Н. (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, г. Минск)

Доклады конференции «Диатомовые водоросли: фундаментальные и прикладные исследования» в виде кратких сообщений опубликованы в электронном виде в журнале «Вопросы современной альгологии (http://algology.ru/)» (РИНЦ). Весь сборник доступен (http://algology.ru/assets/files/XIX_Diatom/tezisy-diatoms-2025.pdf) для скачивания.

Организаторы мероприятия:

- Дальневосточное отделение Российской академии наук;

- Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН;

- Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН;

- Тихоокеанский институт географии ДВО РАН;

- Приморское краевое отделение ВОО "Русское географическое общество" - Общество изучения Амурского края.

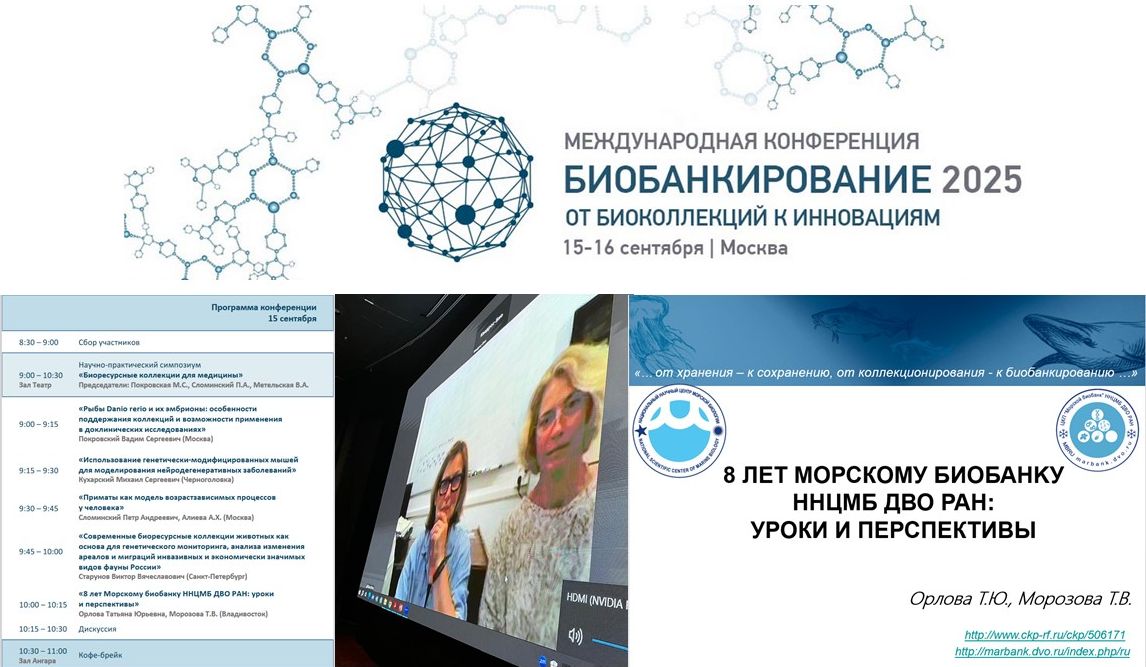

16/09/2025

В сентябре сотрудники Биоресурсной коллекции ЦКП "Морской биобанк" приняли участие в ряде мероприятий с докладами, посвященными проблемам биобанкирования.

На международной научно-практической конференцим БИОБАНКИРОВАНИЕ 2025: ОТ БИОКОЛЛЕКЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ, организованной Национальной ассоциацией биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБИО) 15 - 16 сентября 2025 г. (г. Москва) , где впервые отдельная секция была посвящена проблемам биологических коллекций, Орлова Т.Ю. и Морозова Т.В. выступили с on-line сообщением «8 лет «Морскому биобанку» ННЦМБ ДВО РАН: уроки и перспективы».

Программа конференции охватывает широкий спектр наиболее важных и актуальных тем в области создания, функционирования и развития различных типов биобанков, включая научно-исследовательские, терапевтические биобанки и биоресурсные коллекции:

- Биобанкирование в России и мире: текущее состояние и перспективы развития;

- Актуальные правовые и этические вопросы в сфере биобанкирования;

- Стандарты и методические рекомендации по биобанкированию;

- Эффективное использование коллекций биобанков для научных исследований, создания тест-систем и лекарственных средств;

- Современная инфраструктура биобанков;

- Биобанки микробиома;

- Биоресурсные коллекции в ветеринарии, в биомедицине и фармацевтической промышленности.

Целью конференции являлось объединение специалистов в области биобанкирования, ученых, клиницистов и всех заинтересованных лиц для демонстрации достижений, обмена мнениями, анализа текущего состояния отрасли и повышения качества и эффективности профессиональной деятельности. В конференции приняли участие российские и международные специалисты в области биобанкирования, представители ведущих Национальных медицинских исследовательских центров, Федеральных университетов, научно-исследовательских институтов, представители Российской академии наук, Министерства Здравоохранения, Министерства науки и высшего образования, Федерального медико-биологического агентства, а также представители биотехнологических и фармацевтических компаний.

Затем, на XIX Международной научной конференции диатомологов, посвященной 120-летию со дня рождения А.П. Жузе "Диатомовые водоросли: фундаментальные и прикладные исследования" руководителем "Морского биобанка" Т.В. Морозовой был представлен доклад на тему "Диатомовые водоросли в коллекции "Морского биобанка".

Первый день работы XIX Международной научной конференции диатомологов "Диатомовые водоросли: фундаментальные и прикладные исследования", 15 сентября 2025 г., Владивосток. Фотография любезно предоставлена Петровым В.Н. (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, г. Минск)

А в рамках всероссийской конференции «Морская биология в 21 веке», посвященная памяти академика А.В. Жирмунского (25-26 сентября 2025 г., Владивосток) результаты деятельности ресурсной коллекции «Морской биобанк» обсуждались с Чернецовым Н.С., д.б.н., член-корреспондентом РАН, директором ЗИН АН. Были отмечены сложности, возникающие в работе первого морского биобанка, созданного на базе РАН.

|

|

|

| Член-корреспондент РАН Чернецов Н.С. (слева), академик РАН Адрианов А.В. (в центре), научный руководитель ЦКП "Морской биобанк" Орлова Т.Ю. (справа) |

11/08/2025

Сотрудники ЦКП "Морской биобанк" ННЦМБ ДВО РАН приняли участие в работе четвертого Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который прошел с 4 по 10 августа 2025 года на Камчатке.

В мероприятии приняли участие 600 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. На Форуме в 2023 и 2024 годах ранее уже поднимались темы сохранения первозданной природы, территориальной охраны природы, климатических изменений, циклической экономики, дипломатии в экологической сфере, трансформации социального и экономического укладов и многие другие.

На этот раз, в центре внимания — внедрение «зеленых» технологий в ТЭК, в этой связи неслучайно форум проходил на Камчатке. «Камчатка — один из лидеров в стране по использованию зеленой энергетики. Есть очень простой образ, который мы все можем запомнить: каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача — довести эту долю примерно до 40–42% уже в ближайшие 5–10 лет», — подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Две сотрудницы ЦКП "Морской Биобанк " Зверева А.Ю. и Подоба А.В. стали участницами трека "Эко - и биотех".

|

|

|

Фотографии участников форума "Экосистема-2025"

Биотехнологи, биоинженеры, инженеры-экологи, техники-экологи, биоэкологи и промышленные экологи в рамках этого направления изучали современные меры поддержки проектов в области экологии. Также они погрузились в полевые практики в рамках которых не только озанкомились с природными достопримечательностями Камчтаского края, но и смогли поучаствовать отборе проб донных отложений и воды. По итогам работы с экспертами, были представлены идеи для будущего КМОЦ "Экоситсема-360".

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова отметила высокий уровень заинтересованности участников. «Вопросы, которые поднимались, были самые разные: от опыта в экологии до мотивации молодёжи к природоохранной деятельности. Важно понимать, что экология — это не просто специальность, а образ мышления, который должен пронизывать все наши действия», — сказала она.

Организаторами Всероссийского экологического молодёжного форума выступают Росмолодёжь, Правительство Камчатского края. Генеральный партнёр форума — Госкорпорация «Росатом». Официальные спонсоры — ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк». Экологический партнёр форума — ППК «Российский экологический оператор». Официальный партнёр — ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро». Партнёры — Национальный исследовательский университет ИТМО, «Московская олимпиада школьников», Российская нефтегазовая компания «Зарубежнефть».

09/07/2025

К годовщине природного явления «Капучино 2024»

Во время празднования Дня Города 7 июля 2024 в прибрежных водах Владивостока наблюдалось природное явление вредоносного цветения водорослей (ВЦВ), которое вызвало большой интерес у жителей и гостей города. Напомним, в субботу 7 июля 2024 прибрежные воды Владивостока затянуло густой коричневой пеной с разводами, что навеяло ассоциацию с любимым кофейным напитком - капучино. Специалисты из ННЦМБ ДВО РАН объяснили, что это явление вызвано массовым развитием в водах Амурского залива микроскопических планктонных организмов–протистов динофлагеллят Alexandrium pseudogonyaulax. Несмотря на широко распространенное название ВЦВ, в большинстве случаев это явление вызывается массовой вегетацией организмов, обладающих способностью питаться одновременно и как водоросли, т.е. фототрофно (за счет фотосинтеза, используя только свет для получения энергии и неорганические питательные вещества для роста ), и как животные – т.е. гетеротрофно (обладают фаготрофией, поглощают добычу - клетки других видов микроскопических протистов). A. pseudogonyaulax, вид вызвавший явление «Капучино», является фаготрофом и дополнительно обладает уникальной стратегией захвата добычи с помощью ловушки из токсичной слизи, буксируемой продольным жгутиком. Подвижные клетки-жертвы попадают в ловушку слизи, обездвиживаются и через поперечный канал (борозду) перемещаются в пищевые вакуоли, расположенные в цитоплазме клетки. Эффективность “охоты” A. pseudogonyaulax дополняет способность продуцировать токсичные метаболиты – обладающие цитотоксическим (лизирующим) эффектом: гониодомины (GDs) и биоактивные внеклеточные вещества (BEC), которые представляют угрозу для прибрежных морских экосистем. Недавно было показано негативное воздействие метаболитов A. pseudogonyaulax на организмы разных трофических уровней, включая микроводоросли (криптомонады Rhodomonas salina и динофлагелляты Polykrikos kofoidii) и мезозоопланктон (Acartia tonsa), а также рыб (повышенная смертность и лизис клеток жабр RTgill-W1 (радужная форель Oncorhynchus mykiss ).

Примечательно, что подобной стратегией (использование слизи для захвата добычи), обладают и другие виды динофлагеллят, вызывающие явление ВЦВ у берегов Владивостока – это хорошо всем известная ночесветка Noctiluca scintillans ), а также представители родов Dinophysis и Prorocentrum. К примеру, N. scintillans медленно плавает в толще воды, захватывая добычу (различные организмы и детрит) в слизистую ловушку, расположенную на конце ее жгутика-щупальца, которая заглатывается по мере заполнения добычей. Клетки Prorocentrum spp. продуцируют мукосферы (слизистые шары), для захвата разнообразной добычи, включающей как прокариотические организмы (бактерии и др.) так и эукариотические организмы (диатомеи, динофлагелляты, криптомонады и др.).

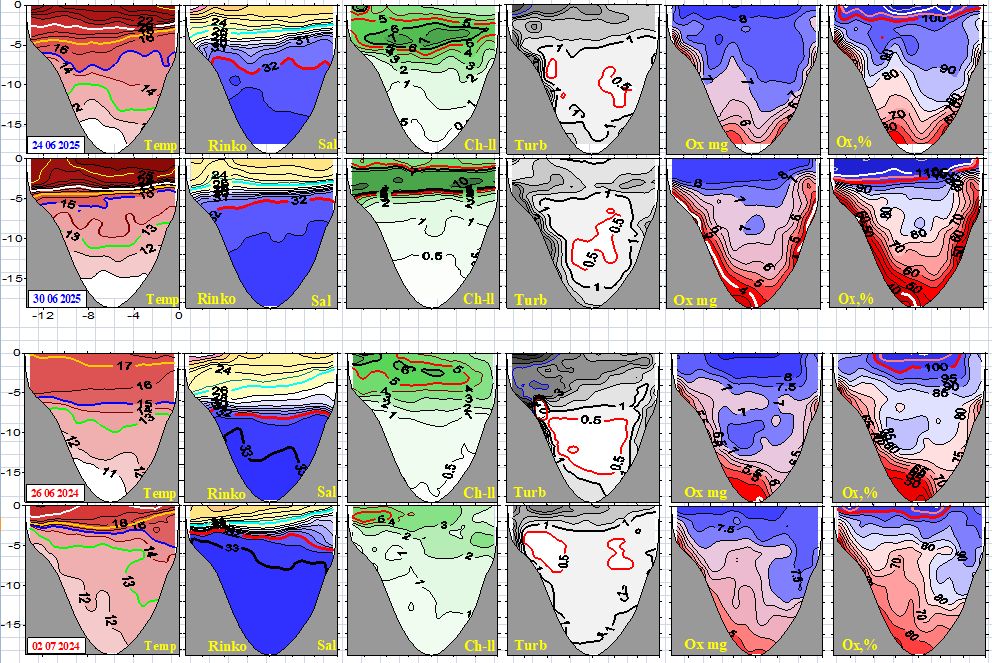

В 2025 году по данным мониторинга ситуация в Амурском заливе характеризовалась сходными гидрологическими характеристиками, что и в прошлом, когда наблюдалось явление «Капучино» (см. рисунок 1)

|

Рис. 1 - Данные мониторинга июнь-июль 2024 и 2025 гг. на поперечном разрезе Амурского залива (температура, соленость, хлорофил а, прозрачность, содержание кислорода). (Данные Лазарюка А.Ю.)

В Амурском заливе наблюдалась ярко выраженная стратификация (расслоение) водной толщи, верхний 0-5 метровый слой был хорошо прогрет (температура от 15 до 27,5 оС) и распреснен (соленость 24-26‰).

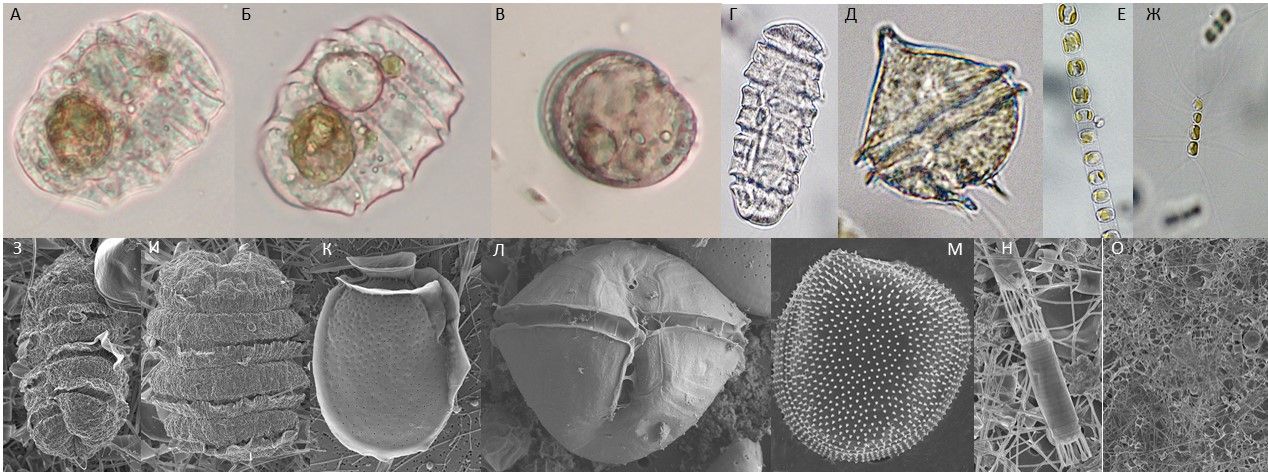

Как и в прошлом году, на акватории Амурского залива сформировались благоприятные условия для раннелетнего «цветения» фитопланктона. По данным обработки проб фитопланктона на всей акватории Амурского залива в июне-июле 2025 г. преобладали по численности криптомонады (до 2.5 млн клеток/л), диатомовые (Chaetoceros salsugineus до 7.6 млн клеток/л и Skeletonema sp. до 3.75 млн клеток/л) и динофлагелляты (Prorocentrum cordatum до 5,02 млн клеток/л). По биомассе доминировали крупные гетеротрофные динофлагелляты родов Polykrikos, Protoperidinium, Dinophysis. Примечательно, что виновник «Капучино_2024» динофлагеллята Alexandrium pseudogonyaulax также присутствовала в планктоне, но численность была значительно ниже, чем в 2024 году - до 22,5 тыс. клеток/л.

Рис. 2 - Polykrikos kofoidii (A-Г, З, К), Protoperidinium pellucidum (Д), Skeletonema sp. (Е, Н), Chaetoceros salsugineus (Ж, О), Dinophysis acuminata (К), Alexandrium pseudogonyaulax (Л), Prorocentrum cordatum (М). Фотографии Селиной М.С., Морозовой Т.В., Юриковой Е.А., Бегуна А.А.)

9/07/2025

ВНИМАНИЕ !!!

В течение месяца, на акватории Амурского залива сотрудниками Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН регистрируются высокие концентрации потенциально опасных динофлагеллят комплексов Dinophysis acuminatа и Prorocentrum (ссылка на сайт "Вести Приморья"). Эти организмы широко известны, как продуценты липофильных токсинов, в частности окадаевой кислоты (okadaic acid – OA) и ее аналогов - динофизистоксинов (dinophysistoxins DTXs). Токсины передаются по пищевой цепи и могут накапливаться в жировой ткани организмов консументов (моллюсков, крабы, креветки, рыбы и т.д. ), становясь ядовитыми для людей, употребляющих этих гидробионтов в пищу. Особенно опасны моллюски-фильтраторы, такие как устрицы, мидии, гребешки . Употребление моллюсков, собранных в период массового развития Dinophysis и Prorocentrum, может вызывать отравление, называемое диаррейное отравление моллюсками (diarrhetic shelfish poisoning –DSP) и характеризуемое такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, озноб и боль в животе, которые могут сопровождаться головной болью и повышением температуры. Инкубационный период составляет от 30 минут до 12 часов, а симптомы могут сохраняться до 3 дней. Токсины сохраняются в морепродуктах в течение длительного периода (до нескольких недель), даже если микроводорослей-продуцентов токсинов в воде уже нет. Диаретические токсины очень стойкие и если они уже попали в моллюск, то ни температурная обработка (заморозка, кипячение), ни консервирование, ни добавление соусов и маринадов, сока лимона и т.д. не помогут удалить яд или снизить его концентрацию. Этиловый спирт тоже бессилен, и может только ухудшить состояние больного. Данные многолетнего мониторинга показали, что в период массового развития организмов-продуцентов диарейных токсинов накопление ядов в моллюсках фиксируется на всей акватории залива Петра Великого, включая островные территории, а не только в Амурском заливе.

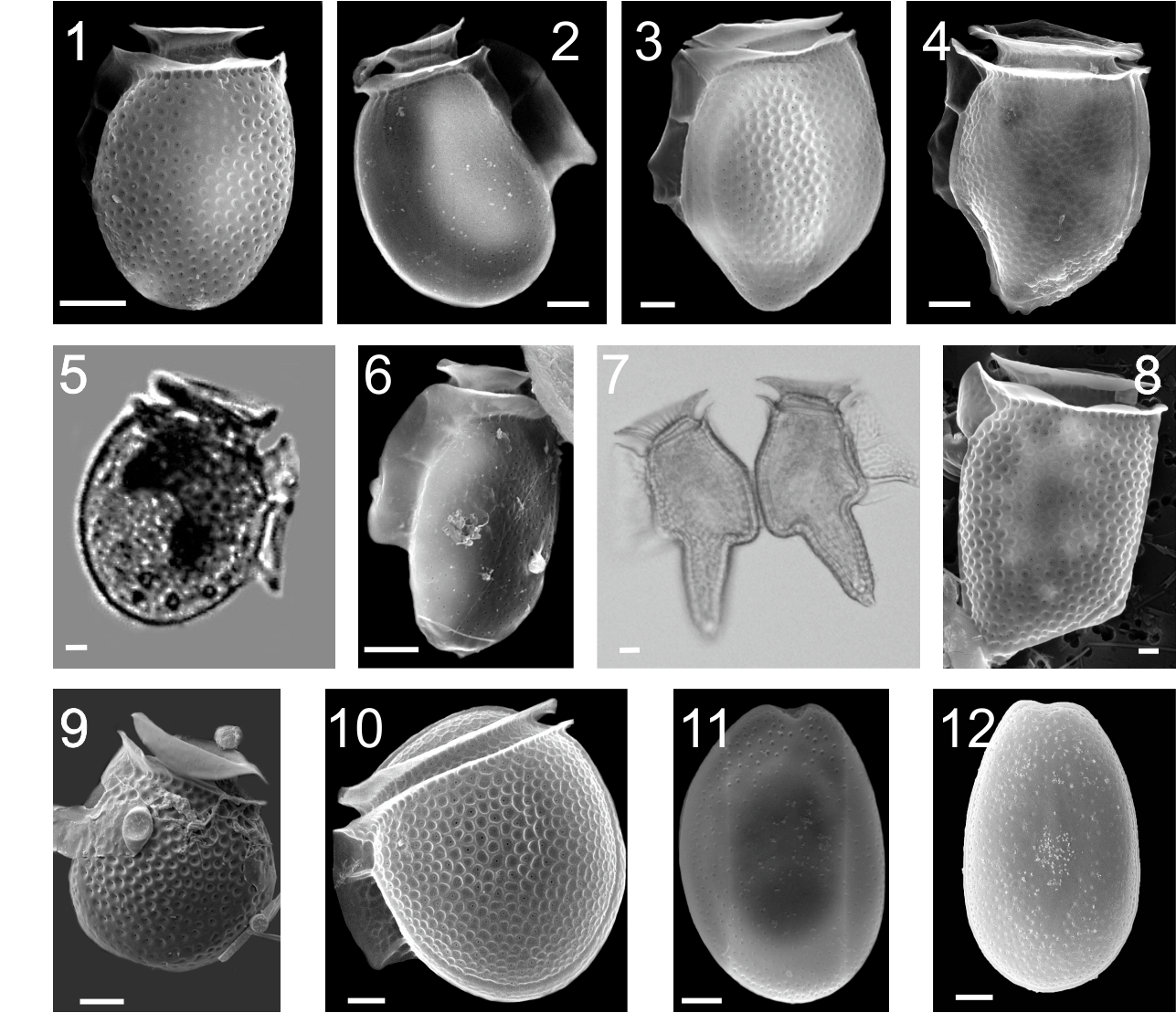

Рис. 1 - Потенциально токсичные виды родов Dinophysis (1-10) и Prorocentrum (11, 12) из залива Петра Великого Японского моря (Фотографии Селиной М.С. и Морозовой Т.В.)

Механизм токсического действия OA и ее аналогов связан с тем, что они являются мощными ингибиторами фосфотаз, вызывают нарушения внутриклеточной передачи сигнала с последующим развитием воспалительных процессов. Вследствие избыточного накопления фосфорилированных белков происходит экспрессия генов клеточной пролиферации, что может приводить к развитию канцерогенеза. В соответствии с мнением Европейского Агенства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в порции моллюсков (400 г) содержание OA не должно превышать 18 мкг (т.е. 45 мкг/кг мяса моллюсков). В России также приняты меры по контролю за содержанием диаретических токсинов в пищевых продуктах. Предельно допустимая концентрация соответствует нормам, принятым в европейских странах, так согласно Резолюции № 43 от 16 июля 2008 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об утверждении Санпин 2.3.2.2401-08 “Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Санитарно-эпидениологические нормы и требования” (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 июля 2008 г. № 43 “Об утверждении СанПиН 2.3.2.2401-08 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования), Москва, 2008 допустимая концентрация токсинов в моллюсках составляет 160 мкг/кг мягких тканей. Наличие диарейных токсинов не допускается в продуктах, используемых для детского питания, а также в полуфабрикатах из рыбы и моллюсков; безопасность готовых пищевых продуктов должна обеспечиваться контролем качества сырья. Следует отметить, в России для контроля диаретических токсинов рекомендован метод ИФА ELISA.

24/04/2025

21 апреля 2025 года ушел из жизни профессор Ичиро Имаи ( Prof. Ichiro Imai, 6.01.1953-21.04.2025), почетный профессор Университета Хоккайдо, Япония.

Это печальное известие мы получили вчера от Веры Трейнер ( Vera Trainer ) из международной организации ПАЙСИС (PICES https://meetings.pices.int/).

Ичиро Имаи посвятил более 40 лет своей жизни исследованиям вредоносного цветения водорослей (ВЦВ). Первоначально его работа была сосредоточена на понимании и прогнозировании механизмов, лежащих в основе возникновения красных приливов. Позже его внимание переключилось на разработку стратегии предотвращения потерь, вызванных ВЦВ, с которыми сталкиваются рыбаки. Ичиро Имаи до последних дней продолжал свою работу в университете, участвовал в конференциях и рабочих совещаниях. В ноябре 2023 г. он председательствовал на 20-й Международной конференции по вредоносным водорослям (ICHA) в Хиросиме. Профессор Имаи был не только выдающимся ученым, первопроходцем и крупнейшим специалистом в области изучения ВЦВ, он был жизнерадостным, добрым и очень светлым человеком.

Впервые наша встреча с Ичиро Имаи состоялась во Владивостоке в октябре 1998 г. на Восьмом Ежегодном Совещании ПАЙСИС, когда было объявлено о создании Рабочей Группы 15 по Экологии цветений вредоносных водорослей в Северной Пацифике. По результатам этой встречи Группой 15 была подготовлена первая публикация “Harmful algal blooms in the PICES region of the North Pacific” (PICES Scientific Report No. 23, 2002), в котором Ичиро Имаи был соавтором главы «Red tides and other harmful algal blooms in Japan».

Все это время Ичиро был для нас коллегой, учителем и другом. Мы будем помнить его и его улыбку.

Татьяна Орлова, Марина Селина, Инна Стоник и Татьяна Морозова

На фотографии профессор Ичиро Имаи в верхнем ряду третий слева